2019年10月23日,日本九州大学艺术工学博士、暨南大学教授曾振伟(ZengZhenWei)先生受邀,于中央美术学院燕郊校区进行了题为:【公共艺术如何反映文化诉求】的演讲。

公共艺术如何反映文化诉求

How does public art reflect cultural demands

主讲人:曾振伟 Zeng Zhen Wei

讲座开始前曾振伟教授先有请松尾光伸老师做了简单的开场白

松尾光伸老师:

“ 曾老师在日本学习了十年,工作了十年,对日本有了非常深刻的了解,我对这也感到十分惊讶。目前,公共艺术是一个各国都在竞争的项目,它作为都市文化中非常重要的一部分,要如何保持它的水平,提高它的水准也是一个非常重要的问题。所以也希望大家日后能在公共艺术这个领域有所建树。希望大家在这次讲座中有所收获。谢谢大家。"

曾振伟教授:

“ 关于刚才松尾先生所说的当今全世界都方兴未艾地在强调公共艺术,这貌似是一个很新的概念,但严格意义上说,公共艺术的概念在古希腊就已经存在。但为什么从上世纪六十年代,公共艺术才被定义,公共艺术才正式成为一门学科,这算不算是一个迟来的春天?从学术意义上而言,它不迟。但作为一种文化现象,它迟来了。

作为一个古老的话题,直到今天我们还在不断议论它。公共艺术给我们带来了什么?公共艺术在我们今天的社会中,能给我们创造怎样的生活?城市的文化性格和国家性格是什么?它的关系点、逻辑,哲学又是什么?这就是我们今天的主题,这是个很大的话题,我相信无法在今天的两个小时中阐述完整。所以我希望能够抛砖引玉,把话题引出,我们再讨论它,留给同学们思考的空间。

我个人也拜读过贵院院长王中先生的作品,他写的书,我个人觉得写得很深刻,非常值得同学们去学习。但是这其中有个问题,如何以此引申出一个学术的话题?许多自由艺术家觉得搞艺术不用学术,认为艺术就是自我的表现行为,把主观认知看得极为重要。但是公共艺术不是这样,你的东西放在那里,你创作的文化现象,创造的视觉载体摆在那里,每天有几万人几十万人甚至是更多人看的时候,它被赋予路人的文化感知,文化直觉,是给他鸡皮疙瘩,还是给他欢乐?抑或是沉思,这是一种感觉,是公共艺术家必须要做的工作,这也是公共艺术家和自由艺术家不同的地方。

本人在日本求学20年,本科硕士博士,学的就是公共艺术,在本科硕士博士这个渐进的过程中,每一个阶段给学生赋予的学科名称并非都叫公共艺术,这个过程是一个综合体,是由很多不同学科堆积,构建,交汇而成的。是一步一步地教导学生应如何思考,学会不同学科碰撞交集的思考模式,从点对点的关系变成点对面的关系。

什么是点对点?什么是点对面?形象地说,点对点就是指你所创作的作品,不需要考虑太多,只要你喜欢,你关着灯做也行,在太阳底下做也行。然后你把它完成,自己狂喜自己悲泣,自己抱着作品去哭或者去笑,这就是点对点的关系,在这之间你是自由的。但是如果你做的是公共艺术,是“Public Art”,那就不行。什么叫Public?Public就是指人与人之间的关系,社会和人之间的关系,它的共性和公性,这两个词组成了Public。因此你必须去考虑这件公共艺术品的社会价值,文化价值。这次讲座最后我会讲到一个观点,“一方水土是由艺术家去形成的”,这一方水土并不是传统意义上所说的美丽乡村,这不是在讲一个单纯的自然状态,而是指当一块平整自然的土地,在人们的手中被创造,把大楼建起来,把城市建起来。就比方说深圳这个城市,它从当年的一个小村庄变成了现在的一千二百多万人的巨大城市。一个没有牢固文化根基的地方,我们却让它产生了能引领中国文化走向世界的力量,靠的就是我们的文化创造。

那么如何去创造文化?这是我们必须去考虑的。文化并非你要做你就可以做,不是你随便做那就叫文化,那叫糟蹋文化。讲到这里,同学们,纯艺术家和公共艺术家的不同,并不是在于技法的不同。技法只是基础,但最重要的是你的博学,你的社会责任和你的文化道德,以及最后,你的文化制高点。创造文化就必须遵守文化原则。那么这个所谓文化原则是什么?这是在座的同学们,作为未来的艺术家们必须要思考的。作为纯艺术家你是自由的,但作为公共艺术家你是不自由的,是被原则约束的,这就是我们必须要认识到的事实。

好了,以上是我们的开场白。我们接下来就进入正题。"

01 公共艺术的起源

早在古希腊时期,公共艺术的社会意识,以及它的社会功能就出现了。我们看到雅典的文明中心其实并不是上面的卫城,而是在卫城下面的雅典广场,这里集聚着很多当时社会现象的缩影,它是城市工商文明的发源地。在这个广场里面人们会进行市政开会,这属于政治文明;举办辩论会属于哲学行为;表演戏剧属于文学艺术,进行商业买卖带动贸易发展;而广场上会有很多柱廊装饰,柱廊装饰里面所呈现的活动形式是人们对历史的记载,这就是公共艺术的一个雏形。这之后经历了一千五百多年的发展历史,艺术的叙述都是在为宗教服务,后来意大利佛罗伦萨所出现的文艺复兴打破了这个“艺术的唯一使命”,让艺术为人间服务,让美回归自然。后人给予文艺复兴最高的肯定,就是因为它打破了这一垄断。那么在文艺复兴后的四百年,到了十九世纪末,二十世纪初,文化艺术又出现了新的裂变,那就是传统学院派和自由艺术的斗争。自由艺术最早也就是印象派主义的诞生,源于巴黎,被肯定于英国,这造就也成就了现代艺术的开始。

公共艺术演绎文化载体。我们看看雅典朝拜的路径,人们常齐聚古神庙下面的广场这个位置;梵蒂冈圣彼得广场,圆柱的雕塑,这里记载了所有圣人伟大的哲学和宗教者的名录,让人们走进广场的时候有一种肃然起敬的感觉,这就是公共艺术的力量;再看米兰大教堂,光是教堂外面所呈现的雕塑就有一千多种,这不是艺术家要显示他高超的技法,而是要传播宗教至高无上的威严。这种由公共环境和公共艺术带给我们的震撼正是公共文化的魅力所在。

- 雅典广场 -

- 巴黎协和广场 -

- 梵蒂冈圣彼得广场 -

- 米兰大广场 -

到我们进入现代社会,公共艺术的功能没有转变,只是我们所服务的对象发生了改变。以前是为宗教,为统治者,现在是为了民生,为了民众的生活谋福祉而推崇和发展公共艺术文化。

当代对公共艺术作品的评价以及定义,是指公共艺术作品对一个有机空间的作用。当一件艺术品被放到博物馆里,它自然成为了大家关注的焦点。严格意义上来说,这种关注是具有强迫性的。在这种因果逻辑关系中,看与不看是一种强迫关系。

那么,当艺术作品在公共场合放置时,人们往往只是碰巧路过看到,这个时候就不是强迫的关系,而是一种自然的互动关系。而这个关系能否自然形成,就需要观者的关注。公共艺术的真正含义也就是从这里产生,就是指你如何让所有人去自然地关注它,并成为观看者的精神养分。你所做的公共艺术如果没有观众,评价体系没有赋予的好与不好的答案,你的作品就是不完整的。

02 公共艺术的文化职能转化

第一,从反映国家意识转化为走进区域环境,成为区域文化代表作,起标杆作用。

第二,从强调宗教势力转化为走进大众日常。信仰不是善与恶的关系,而是一种精神寄托。我们应思考如何营造一种文化氛围,将文化精神注入到人们日常的意识生活之中。

第三,从彰显贵族福利转化为营造一方水土。贵族这个称谓可能大家都不喜欢听,这里所谓的贵族是从精神教养方面得到高度认定,其行为规范相当有序的一个族群。社会需要这种文化的贵族,文化的贵族不是金钱的多少决定的,这关乎于精神道德层面以及对社会道德行为规范层面。而到了今天我们要营造一方水土,我们所制造的艺术作品的象征要具有教育意义,这是文化社会性和公众性的真正价值。

03 世界著名公共艺术作品赏析

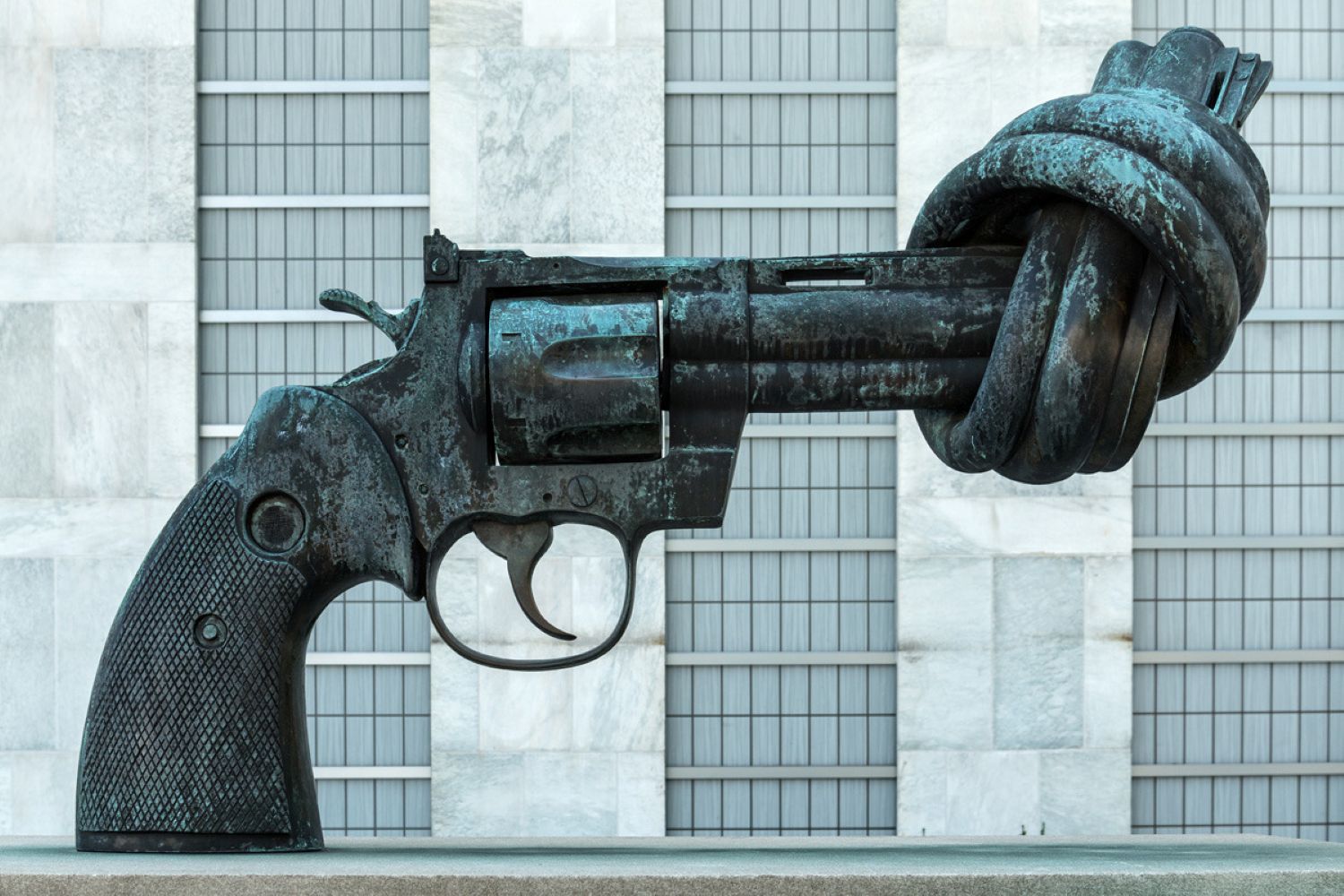

- 瑞典艺术家CarlFredrik Reuterswärd《 非暴力 》 -

从二战后,世界整体进入了和平,或者说好像进入了和平。在联合国前面摆着一支枪,这是一个非常讽刺的话题,它有很强的政治意义和社会共鸣性,它让我们感知到我们需要和平。讽喻性很强,不言而喻。

- 路易丝·布尔乔亚《 母亲 》 -

路易斯·布尔乔亚是个伟大的女性,她从小忍受着母亲被父亲施暴的事实,默默承受着父亲背叛母亲的真相,这样的家庭阴影对于一个幼小的孩子来说是极其悲情的。于是她开始思考,女性的悲凉,坚强和性地位之间的关系应如何有效地阐述。最后她发现,蜘蛛具有带毒但智慧性很强的特点,这从某种意义上来说,像极了女性在残酷世间孑然生存的状态。所以从创作之初起,布尔乔亚就一直在阐述有关蜘蛛的主题。最后她完成了这个阐述女性自强精神的作品,可以说是表达得淋漓尽致。

-印度艺术家阿尼什·卡普尔 《 云门 》 -

这是一位印度艺术家阿尼什·卡普尔,他的作品与公众之间产生了一种互动关系。雕塑本身并没有在运动,而是镜面装置反映周围环境的律动,以此来形成运动的感觉。最后在动与不动之间形成视觉冲击,在我看来,他是艺术家中的科学家。

- 布鲁克林的建筑设计公司 StudioKCA 《 布鲁日鲸 》 -

布鲁日鲸是作者从海底打捞的人类制造的塑料垃圾创作而成的,用来讽刺告诫人类,这件作品环保意识很强。

- 丹佛艺术家Lawrence Argent《 大蓝熊 》 -

这是作者以块面相衔接的方式,呈现了一个概念的熊的形象,同时也使用了一种偷窥的形象来告诫丹佛议会中心的人“你们开会要认真。”这件作品得到了公众高度的认可。

04 公共艺术反应文化诉求四大要素

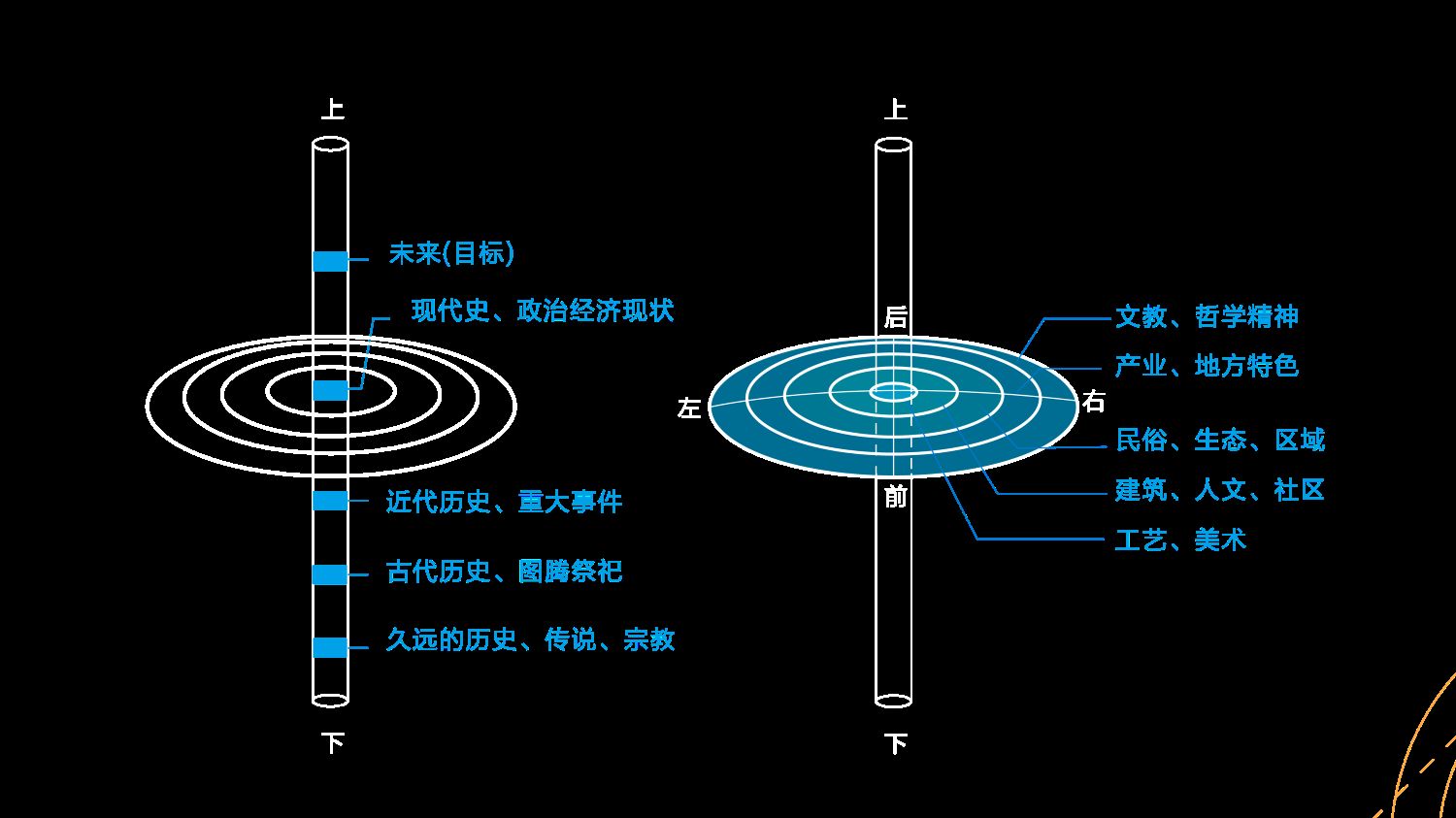

【 一 】建立区域中心学的新思维

我们必须要在技法娴熟的前提下融入区域中心学的意识,只有在这个前提下,我们才能去做公共艺术。

讲座ppt配图(曾振伟教授提供授权)

【 二 】区域文化尺度而承载的考量

公共艺术作品的尺度面积是要根据这个载体的辐射能力去定义的。

讲座ppt配图(曾振伟教授提供授权)

【 三 】一方水土文化元素的挖掘

关于文化遗址的拆建,必须要以城市文化作为出发点,这是公共艺术所要承担的文化责任。

讲座ppt配图(曾振伟教授提供授权)

【 四 】城市空间美学的未来

走向城市化加速,城市面貌趋于同质化,文化特色丧失。然而城市与城市之间的竞争和共生都必须要保证城市个性之间的差别。城市之间的共生与并存,需要以个体独特的文化与个性来经营,千篇一律的城市面貌不能吸引旅者的目光。每个城市文化性格不同,我们对其定义也是不会轻易改变的,比如北京是全国的政治中心,如果有另一个城市跳出来也想做政治中心,社会就会变的没有章法。

讲座ppt配图(曾振伟教授提供授权)

城市与城市之间都是有明确分工的,这是文化性的,是不可改变的,这和城市的历史脉络是不可分割的。如果公共艺术家没有对城市性格的理解,不懂得每个城市不同的城市色彩,是做不好公共艺术的。

我们应该用科学的眼光和态度去对待学术,才能做出好的作品。我们所面对的这些城市问题都是非常严肃的问题。

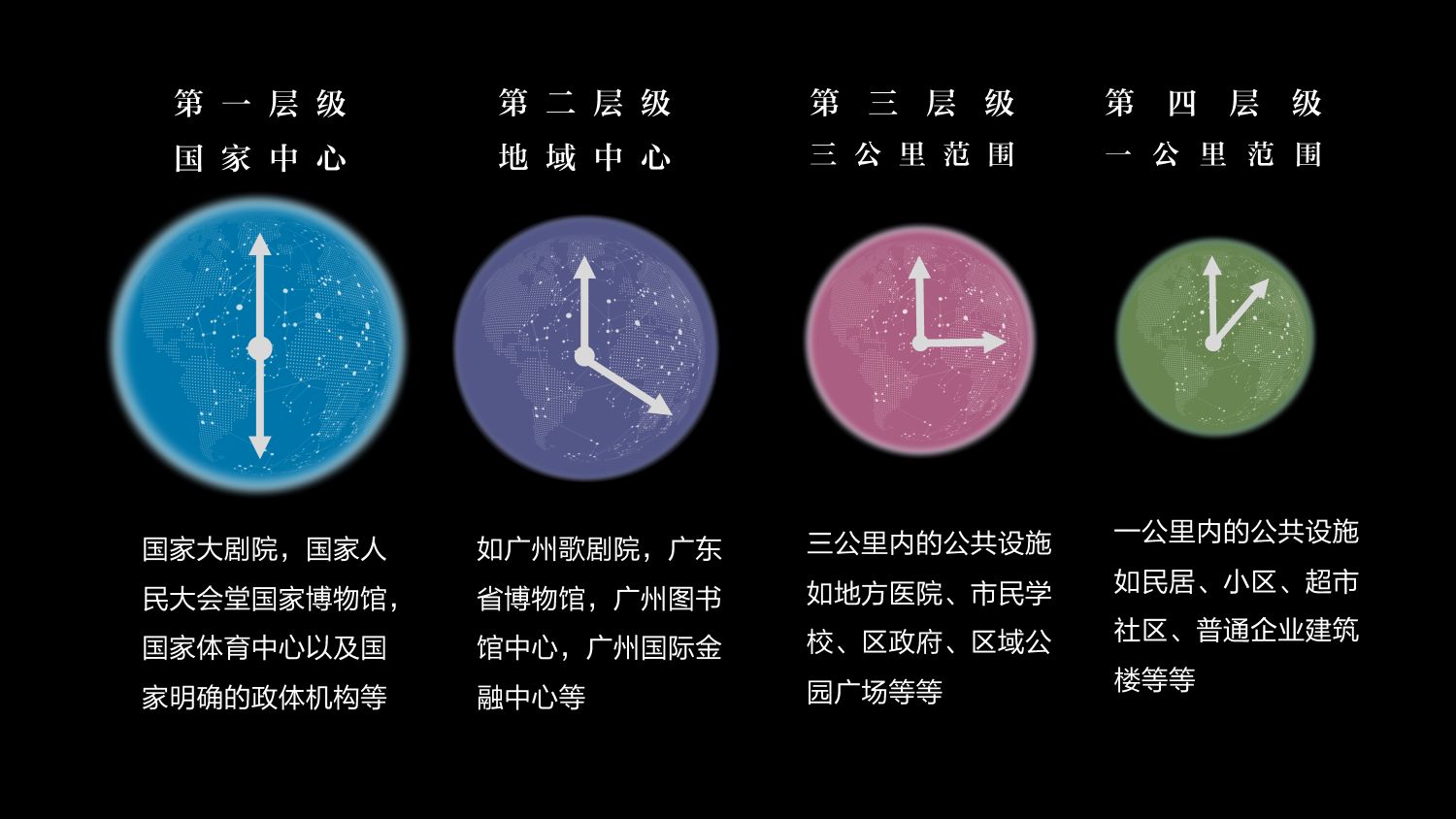

05 公共艺术文化职能的区域中心

公共艺术的发生地、公共空间的文化载体是否能构成区域中心被关注的点:

如政治,经济,军事,文化,教育,医疗,商业,旅游等等

第一层级国家中心,第二层级地域中心,

第三层级三公里范围,第四层级一公里范围。

讲座ppt配图(曾振伟教授提供授权)

06 公共艺术 + 一方水土

构成具有区域文化内涵的与深度感的新城市空间

建筑是冰冷的,赋予建筑温度的就是公共艺术,公共艺术就是来化解建筑的冰冷,公共艺术设计是不可或缺的。

讲座ppt配图(曾振伟教授提供授权)

07 公共艺术的形成

与地缘文化,民俗,传统,产业,民生相关

有效提炼地缘文化民俗精髓构筑区域中心承载内涵匹配公共空间文化辐射力度进行公共艺术的设计与创作具有个性的城市空间美学才能走向未来

讲座ppt配图(曾振伟教授提供授权)

08 以公共艺术建造空间美学

只有正视人类的精神共性

区别个体个性化的差异

空间美学才得以建造得精确

从而营造一方水土的文化属性

讲座ppt配图(曾振伟教授授权提供,未经许可严禁转载与他用)

09 曾振伟教授个人作品展示

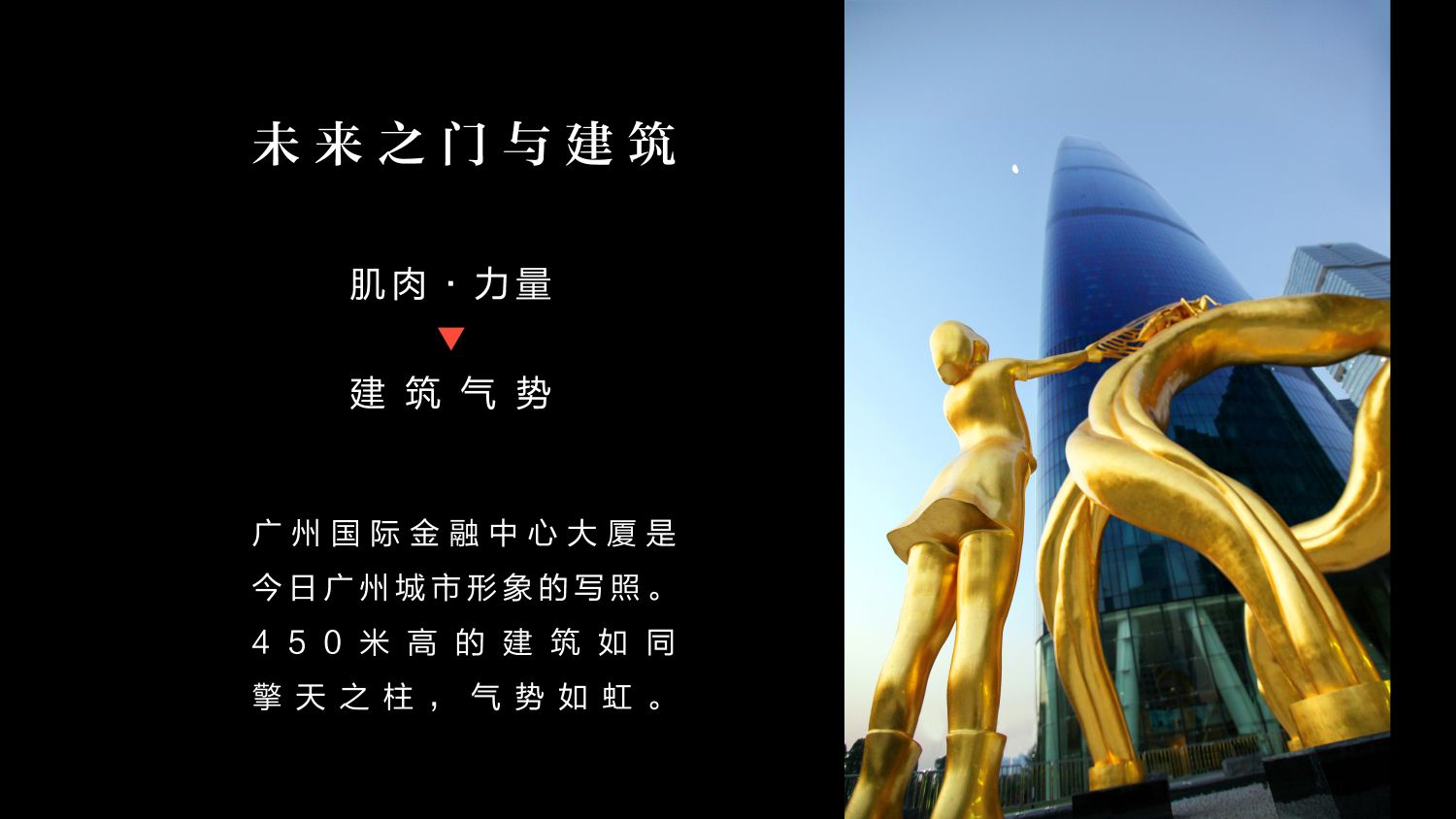

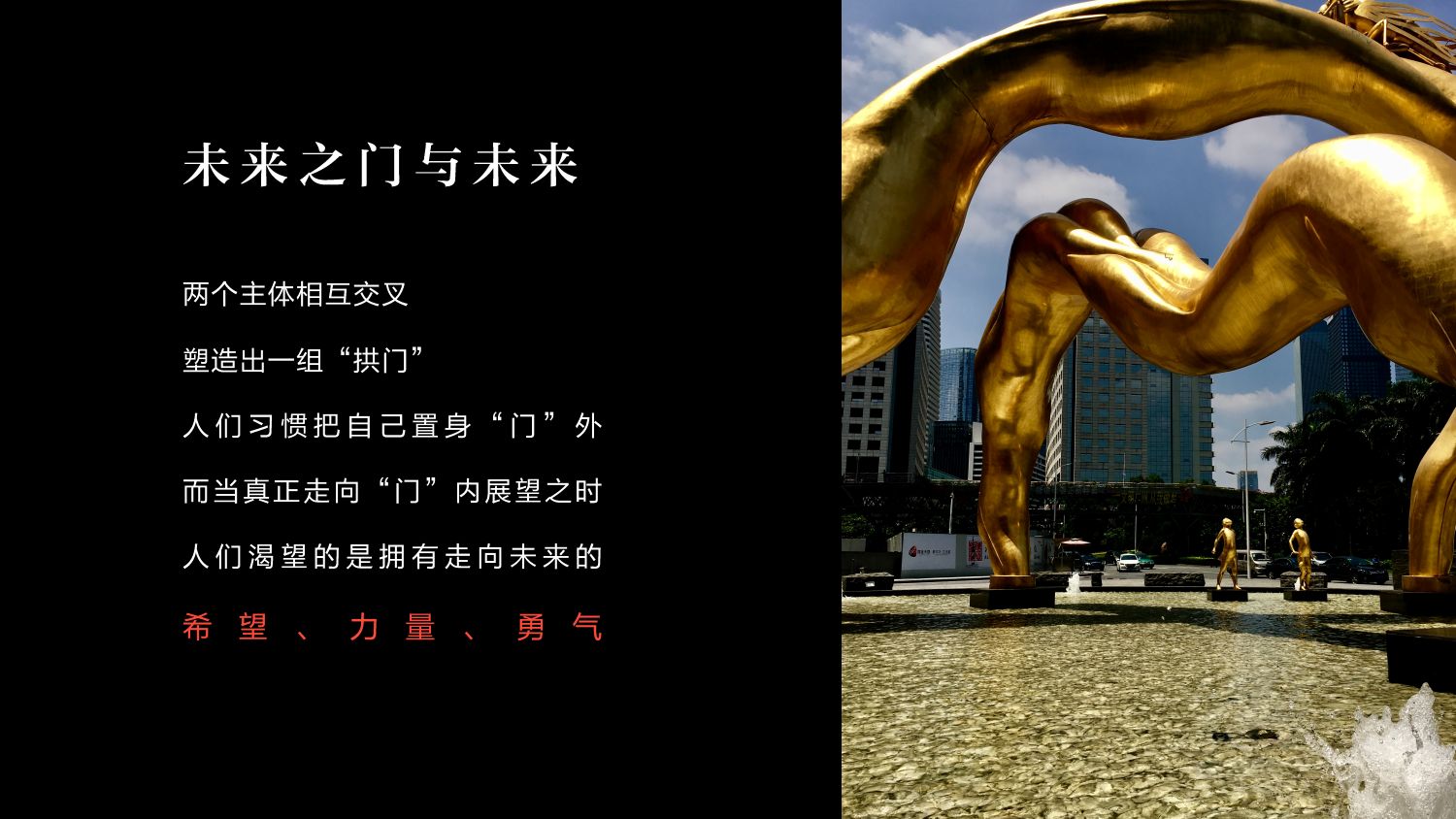

曾振伟教授的巨型雕塑《未来之门》位于广州CBD国际金融中心主广场,意为展现广州人民敢拼敢闯的商业精神和开放姿态。雕塑整体模拟人体肌肉的优美曲线,交叉的肌肉以连贯的姿势呈现,表达“力”的健美,营造刚柔之间的和谐。

《未来之门》

曾教授现场讲述了《未来之门》的创作理念,从它与如何反映建筑、区域、民俗、历史和未来五大方面的文化诉求与关联来演绎刚柔并济的广州,展示了他是如何从学术理论走向社会实践的创作过程。

讲座ppt配图(曾振伟教授提供授权)

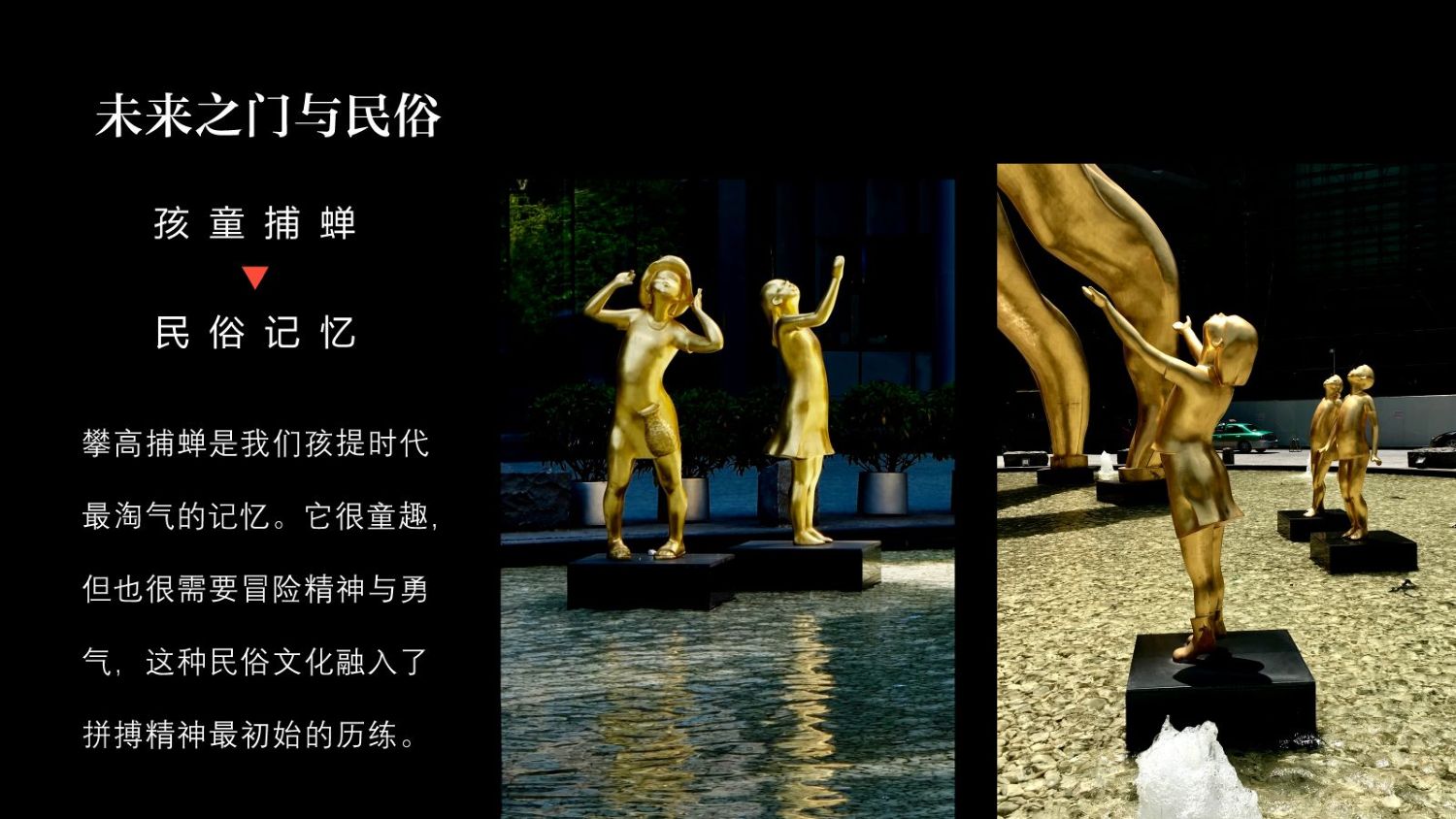

此外雕塑上还添加了一些民粹元素——孩童捕蝉。捕蝉是儿时的记忆也是最淘气的记忆,在社会高速发展的当今时代,不免勾起人们对往日的时光留恋与怀念。

人们常常将自己置身于“门”外,而当人们真正的走进“门”内展望之时,他们渴望的是拥有走向未来的希望、力量和勇气。未来之门的落成象征着广州拉开现代化建筑建设的序幕。通过独特的拍摄角度使建筑与环境相互衬托,与当今经济腾飞的现状并行,意在表现人与景像一起奔向未来的美好愿景。

《百鸟归巢》

《百鸟归巢》位于广州越秀金融中心。当代人以都市为居,特别是栖身于城市写字楼中的白领。对于整日奔波于工作的白领而言,舒适的工作环境就好比另一个家。以此为家的都市白领,仿佛百鸟躬耕于天、栖息于“林”。整个雕塑作品使用不锈钢打造出飞翔姿态各异的小鸟,以现代艺术手法筑成巢的形式,来表达现代城市的人文思想与自然观。

《五洲英才》

作品《五洲英才》位于暨南大学南校园正中央。雕塑作品高达10米有余,远看仿佛是一团正在燃烧的山花,走近细看是为48个飞舞的红色小人。该作品运用热烈的色彩和从外向中心聚集的动感,表达万物皆被吸引,向中心聚拢的状态。这正是校园所传达的文化特性,有利于激发学生的斗志和团结向上的集体荣誉感。作品《五洲英才》中“五洲”顾名思义五湖四海,来自五湖四海的同学们相聚于此共同学习、共同努力在这里构筑青春的梦想。“英才”则是表达学校给予学生的高度期望,盼望学生们能够成为对国家建设作出重大贡献的杰出人才。

《飘逸》

作品《飘逸》位于广州财富天地广场。运用象征着健康、欢乐、幸福、高昂的艺术语言和现代、概念、意形的表现手法反映广州面向世界、走向未来的开放姿态。雕塑由不锈钢锻造表面,采用汽车烤漆工艺,整体由11条从上至下被风吹起的飘带构成,优雅大方、欢快活泼。《飘逸》的三维空间尺度为5公里范围,其特点在于它如同中心枢纽,将中心周边的开阔高层建筑错位拉近,让作品更显著地标志着区域核心的方位。

《春苗》

作品《春苗》位于暨南大学南校区。“勤学如春起之苗,不见其增,日有所长”,勤奋好学如同春天的百草春苗,肉眼看不见春苗的丝毫变化,但在不易察觉之处,春苗每时每刻都在生长。“不积硅步无以至千里,不积小流无以成江海”。总有一天同学们也将从小春苗成长为参天大树,成为祖国栋梁之才。这正象征着学校对莘莘学子的美好祝愿,符合学校所营造的文化氛围,为学校增添文艺气息的同时鼓励学生努力学习,努力成为国家的栋梁之才。

《鳌鱼舞》

作品《鳌鱼舞》位于越秀金融中心。中国中原地区有舞龙的民俗,鳌鱼舞则是南方传统民俗盛典,鳌鱼是南方地区民间传说中的图腾神鱼,类似于中原的龙。据广东民间志的记述,广州至今依旧保留着明朝以来以“独占鳌头”为题材的民间舞蹈艺术“鳌鱼舞”。它是广州极具特色和活力的民俗文化,有广州民俗名片之称。曾教授在设计上采用象形的手法来塑造雕塑。

《走向殿堂》

作品《走向殿堂》位于暨南大学南校区。暨南大学是曾教授任职的大学,他对自己的学生寄予厚望,他希望能够为学生营造一种热情阳光的学习氛围,《走向殿堂》应运而生,旨在希望来自五湖四海的莘莘学子汇聚于此,能够从这里迈向人生中新的殿堂。

《曾振伟的快乐人》作品之一

2017年曾教授在欧洲举办了个展《曾振伟的快乐人》。其中最引人注目的是16组“曾式快乐人“,它们有的被摆放在展厅当中,有的在墙上激昂地攀爬,有的从地面冲出在空中欢乐追逐。这些雕塑作品相较于曾教授之前的作品有了不同的表达形式:它们披上了彩色的外衣,从而增添了一层更加晦涩的精神内涵,使观者共同思考,这到底是不是真正的快乐。由此体现出来公共艺术的魅力所在。

《永恒的图腾》

作品《永恒的图腾》也是《曾振伟的快乐人》中展出的一件作品。这是一件与其他作品有着不同表现手法的,与性文化有关的玻璃作品。曾教授强调这是一件打破沉闷诉求的作品,这并非是性的问题,而是表达了人们在追求一种生活的快感,通过公共艺术的方式,用雕塑的表现手法来表现当下人们抚慰自我的快乐的精神状态。

10 公共艺术学生提问

【 一 】公共艺术需要学习哪些必备技能?

曾振伟教授:

其实技能并非最重要的,而是需要学习的认真态度以及一定要培养的文化,公共艺术与自由艺术是完全不同的文化性质,做公共艺术除了精湛技法外,更重要的是对文化的理解和对这个区域文化的点,在最终的载体中反映出来的演绎能力。

上图为同学提问环节

【二】需要学习什么基础对于以后发展有帮助?

曾振伟教授:

什么叫做博学?知天下、懂历史、有情怀、有高度的技能。要从艺术的思维模式中跳出来,在肯学习的同时,要多了解掌握现在的技术。虽然带着乐趣学习是好的,但如今的文化演绎和未来的关系早就不是单纯的艺术载体的问题,今天的艺术已经产生翻天覆地的变化,艺术在未来是否是一个重要的文化角色,其实是有疑问的,如果说你的艺术结晶不可形成可量化的文化价值,那它将一文不值。

【三】如果有好的想法想要表现,怎样获取资金的支持和表现的平台?

曾振伟教授:

可以说很多学生都有这样的抱负,建议你可以去尝试争取,同时更建议你去成就更强的文化创意能力、理解力、说服力。有效说服别人是一种能力,最重要的是认同,你需要有很强大的支撑点,才能够有说服力,从而让别人认同你。

【四】公共艺术在国内学习好还是出国更好?有什么推荐的院校?

曾振伟教授:

总有很多学生问我这个问题,个人认为:如果说读书只是为了一份不错的职业,那你在中央美院学习四年足矣,不需要去国外读书。但如果你读书是为了朝着更深文化领域做研究,想挖掘更多文化元素和了解更多未知世界的话,那么读书是必要的条件,但在这充满诱惑的世界中,你能否甘于寂寞,读书是很艰苦的。每一个国家都有它的特点和长处,你需要清楚知道自己学习要达到什么目的,如果你想学精密仪器的:德国;你想学感性文化的:意大利;你想要了解欧洲深邃的传统文化的:英国;你想让自己浪漫,有更高的制高点,能和更多金融产业相结合的:美国;如果你想让你的东西更实惠的,如何让一种文化能有效演绎向现实商业转移的:日本;每个国家的特点都不同,关键在于你要清醒的知道自己追求的方向,慢慢来,想清楚了再做决定。

【五】公共艺术会对人的心灵给予一定的震撼,不管尺寸大小,都会对人产生一定的影响,但是如今信息接受量过杂过大,导致我们需要维持新鲜感呈递增状态,在追求强烈刺激的快捷时代,我们如何保证公共艺术能够长久有永恒的维持活力?

曾振伟教授:

这是有难度的,现在信息变化太大,要按自己的思维角度做,不要妄想让自己的每一件作品都追求永恒的价值。如果你要让自己的作品永恒,那你需要非常强的解剖能力,这个能力是需要学习的。给自己定这样一个目标非常好,但同时要考虑你是否具有这样的能力去支撑你从事这个工作,因此给自己订定一个学习目标是非常必要的,学习是没有捷径可走的。

【六】如今,中国的城市发展水平不同,对文化艺术理解也不同,公共艺术一般发生在一些发达城市,这样发展下去会不会造成城市之间的艺术氛围差距过大?公共艺术又如何推动二三线城市发展?

曾振伟教授:

公共艺术肯定不是一种公益活动,二线城市处于一个往前奔的状态,无心考虑艺术问题,如果你想让这种城市关注艺术,那么你的能力要足够。这个工作非常难,这与这个城市的经济容量和竞争需求是有关的。如今中国公共艺术的能力不差,表现力也不差,问题是没能落实对文化的整合以及对文化的责任再现。

【七】您刚说过“建筑是冰冷的,要让公共艺术去温暖它”,是否有可能让建筑也成为一种公共艺术或是公共艺术也能拥有建筑的使用价值,让他们之间的关系相互结合?

曾振伟教授:

有,我认为在众多伟大的建筑师当中,最有代表性的就是高迪,西班牙伟大的建筑师。他所做的建筑艺术,从建筑的载体本身来说它就是艺术,但是又有多少投资者愿意他这么做?现在的公共空间、功能化的东西受到1930年的包豪斯主义、功能主义、机械主义对今天的影响是极其深远的,它强调的是功能。而功能之外的东西,是需要外部的载体去给予补充的。就包括著名的建筑女设计师扎哈的作品,也仍然是充满冰冷无表情的,但是她对作品的构造,对现代形的理解那是相当准确的,但如何能让这种这么巨大的建筑产生画龙点睛的作用,这就是公共艺术的能力关系。人怎么在近距离去理解从宏观到微观的关系,那就是通过公共艺术去为巨大的建筑载体点上一笔“唇脂”,不容置疑的是公共艺术在城市空间中是不可或缺的。而美国人的战略高度就在于在上世纪五六十年代时就懂得通过立法促进公共艺术的发展,让所有城市都能充满温度。

上图为同学提问环节

【 八 】做公共艺术是否有限制?

曾振伟教授:

其实限制与非限制并没有成文的界定。你的文化素养和道德高度决定作品如何呈现你个人的文化意志,通过你叙事表现的手法,反映出这个雕塑应该有的区域文化特征,反复推敲,这个时候的尺度就是以你最终决定呈现的方式为原则,而不是从一开始就能确定我一定要做多高多大的。辐射范围、服务范围决定了作品的尺度。打个比方,我说《海洋之门》这件作品为什么能做30米长?是因为它面对着虎门到珠江口这一宽阔的水域,一定要有非常强烈的存在感。它代表的是中国一带一路从古代到今天作为海上丝绸之路的一个出海口,那么它的辐射能力,它所彰显中国对世界全新的宣传传播和力量代表,那它就必须具备大体量的尺度,这就是传播力度决定载体层次的表现。

11 讲座结束后的学生反馈

(采访人:央美城院分团委组织部 秦艺媛、陈蕾)

⼤家对于讲座有什么认识和感想呢?

1

讲座让我对公共艺术的理解更加深刻。由于公共艺术需要面向大众,它也因此具有极大的公开性,从而潜移默化地改变人们对于文化和审美的理解。它强调的是大众文化的内涵与气质。公共艺术在公共领域中起到活跃社区氛围、激发城市活力的作用。

2

不仅是公共艺术,任何专业都应该拥有⾃己的文化内核与对未来的前瞻性,这样的作品才能是打动人且经久不衰的。每个学科不可能独立存在,因此我们要寻找学科之间的联系与结合方式,并将它们有机的利用起来。

3

我觉得教授带有一种广府人独有的务实又灵活的⽓质,是很有自己方法论的老师,很有激情、⼜不讲空话,我从讲座里学到了很多。

4

所谓公共艺术就是放置于公众场合的艺术品,作者不能⼀味只顾⾃己创作,而不考虑⼤众的审美需求。其作品需要与大众产⽣共鸣。我对曾教授的“一方水土”的概念感触颇深,“一方水土”的创作目的就是要在城市之间的竞争与共生关系中脱颖而出,但创造过程需要艺术家深度研究⼀个城市的历史文化、多⽅面综合考虑其作品如何体现出一个城市的文化内涵。

5

曾教授说要正视⼈类精神共性,只有找到了共性,才能更好的寻找创作出发点。艺术家的伟大就在于他的作品是否能感动人,让⼈产生共鸣。

6

曾教授说建筑物是冰冷的,但户外公共艺术有温情, 我觉得公共艺术所传达给⼤众的精神思想是有温度的,是能让人产生幻想与遐想,而让自己得到启发,从作品中感受温情。

12 曾振伟教授的评价

当今世界正在以大流量、高速度的模式发展,在国家提倡发展软实力文化的政策下,我希望央美学子多去拓宽综合文化知识、用分析的方法和智慧,总结出具有中国特色的当代文化,使中国文化站在世界主流文化之上。用文化意识和思维方法来面对文化良知丧失、道德秩序紊乱、视觉关系污染等不良环境因素,打破公共艺术沦为赚钱手段的现象,去真正构建公共文化,饱怀情怀为国家发展添砖加瓦。

作为一名老师,我之所以做这次讲座,是为了激发学生的意识,从而让他们以不同的文化视角重新理解公共文化艺术。在和松尾老师的思维碰撞中,我们探讨了从传统具象向抽象转型的艺术教育方面的问题。

这次活动使我眼前一亮,整个过程从组织设想到具体实施都十分顺利,希望组织部再接再厉,做出更多优质的好讲座,让学生们学到更多的知识,谢谢同学们。

13 松尾光伸老师的评价

前几天的曾老师的演讲会中,关于公共艺术的历史经过的时间轴和国际空间轴的均衡解说,给我们了解了公共艺术的全貌提供了很多信息。最后介绍了曾老师在广州市的公共艺术作品,明白了他是具有学识者和作家两面性的稀有作家之一。我认为对学生来说也是有意义的演讲。

先日の曽先生の講演会は、パブリックアートの歴史的な経緯についての時間軸と、国際的な空間軸のバランスの取れた解説で、パブリックアートの全容を認識するのに多くの情報を与えてくれました。最後に広州市に展開されている曽先生自身の作品を紹介されたので、学識者と作家の2面性を持つ稀有の作家の一人であることが分かりました。学生にとっても有意義な講演だったと思われます。

注:本文所有讲座ppt配图均为曾振伟教授授权提供,未经许可严禁转载与他用。

OSD期待与您携手合作,探索一切可能性,请随时联系我们,告诉我们目标和需求。